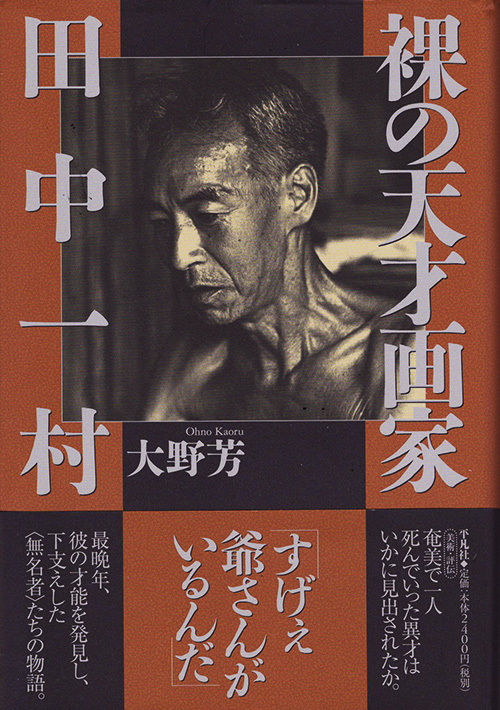

■『裸の天才画家 田中一村』(大野 芳、2020、平凡社)

これまで出版された田中一村伝で、もっとも事実に近く、もっとも踏み込んだ、もっとも豊かな文章力による、ノンフィクション作品である。

著者大野芳さんは、今年で80才になる著名なフィクション作家で、『北針』で第一回潮賞ノンフィクション部門特別賞を受賞したほか、『近衛秀麿-日本のオーケストラをつくった男』『絶海密室』『瀕死の白鳥-亡命者エリアナ・パブロバの生涯』『伊藤博文暗殺事件-闇に葬られた真犯人』『天皇の暗号-明治維新140年の玉手箱』『8月17日、ソ連軍上陸す-最果ての要塞・占守島攻略記』『「宗谷」の昭和史-南極観測船になった海軍特務艦』『死にざまに見る昭和史-八人の凛然〈最期〉』『無念なり-近衛文麿の闘い』などで知られている。

田中一村そのものの生涯を追うドキュメンタリーに、一村にかかわり一村を支えた多数の実在人物=著者が言う「無名者」たちによって甦った一村を書いた名著である。

| プロローグ |

| 第一章 最後の帰郷 |

| 第二章 デラシネ三人組 |

| 第三章 幻の合同展 |

| 第四章 無名に死す |

| 第五章 遺作展 |

| 第六章 あの魚、オレを殺しにかかってくる |

| 第七章 飢え、我を駆る |

| 第八章 甦る田中一村 |

| エピローグ |

私見だが、

一村が、笹倉・江田・田辺の若いデラシネ三人組(江田・田辺は栃木県小山市)に、東京美術学校(今の東京芸大)日本画科の同級生で当時その絵に数千万の値が付いた東山魁夷の代表作とも言える「濤聲」(奈良・唐招提寺「鑑真和上堂」の襖絵)を評して、「波の音は聞こえますか?水道の水が流れているていどの音はするでしょうが、とても雄渾な波音ではございません。これが日本を代表する画家と言えますでしょうか!」と批判したくだり(p77)と、奄美出身で彫刻家の基俊太郎が「一村は同年配でもある日本画の東山魁夷を全く認めず、その自信のほどが、島の花鳥をモチーフにした有屋での画業の一生だったのだ。私も東山魁夷を認めぬ一人である。あれは絵になっていないから」(p180)と断じたくだりは痛快だった。私も門外漢ながら、東山魁夷の絵には心が動かない。東山の絵は心の外の風景の単なる描写に過ぎないが、一村の絵は心の内が風景に託され(メタファーされ)ている。外的風景の単なる描写ではない。

また、本サイトの「田中一村」のページにある「奄美の旧跡」の「「一村橋」と終焉の地」の項で、私は、一村の葬儀に際し導師をつとめ「専精院釈浄絵居士」という法名を授与した奄美市名瀬の浄土真宗の僧職の当山に対する非礼行為について、その実名を知ってはいたが自分で確認していなかったので名前を伏せて書いておいたが、このたび、登場人物が実名で書かれている確かな作家による確かな本によって、その非礼な僧職が奄美市名瀬の大島寺という浄土真宗の寺の住職で福田恵照という人だったことが明らかになった。

そして驚くことに、福田師は生前の一村から200万円という多額の葬儀費用を預かっていたことも明記されていて、この本の筋からしてほぼ事実であろうと思うとともに、そんな大金を赤貧の絵描き田中一村からせしめていたのかと呆れた。

今ここでそんなことを取り上げる理由は、上記の「田中一村」のページにある「奄美の旧跡」の「「一村橋」と終焉の地」の項を読んでいただければわかるのだが、改めて敢えて言うと、福田恵照という大島寺の住職は、田中一村すなわち田中家長男の菩提寺である当山に何の断りもなく、一村の葬儀を主宰したのである。

あるいは一村と昵懇の仲で死後のことについて相談を受け万事を託されていた、あるいは一村は(いろいろな理由で)奄美の土に骨を埋めたかった、というのがもっともらしい理由だろうが、仮にそうではあっても、ひとかどの良識ある僧職なら、先ず菩提寺の当山に連絡・相談し、菩提寺の住職代理として葬儀の導師をつとめる。その際、法名は菩提寺の住職が授けるものであって、代理はお経をおがむだけである。葬儀のお布施は当然菩提寺に納められるものであり、代理がポケットに入れるものではない。代理には菩提寺から法礼という謝金が支払われる。

こんなことは僧侶の世界の常識で、知らないとしたら非正規僧侶と言われても仕方がない。福田師は当然、それを知っていたはずであるが、当山には一遍の連絡・相談もせず、勝手に導師をつとめ、勝手に田中家の宗旨(真言宗)とはちがう浄土真宗の法名を付け、勝手にお布施を受け取った。言いたくもないが、立派な「なりすまし」「詐欺」「横領」である。こういう人を私は幼小の頃から「乞食坊主」と教わってきたが、奄美ではこういう「乞食坊主」が平気なのか、奄美という「島」の僧侶の僧職のレベルと人間性のレベルを疑いたくなる。

それにしても、あの壊れかかったアトリエ兼棲み家で、赤貧の生活に甘んじ、染色工場で働きながら少しずつお金を貯め、東山魁夷を越えるレベルの画業を続けた一村から、昭和49年頃に、福田師はよくぞ200万もの大金を受け取ったものである。私なら、一村死後のさまざまな対応から葬儀から事後のことも含めて実費的な5万でいい。法名料も導師謝礼も要らない。何よりも一村の生き様と画業へのリスペクトがそうさせるのだ。ご親族の話によると、遺骨などを引き取りにお寺に伺った時、福田師に真っ先に言われたことは「この度はご愁傷様です。遠いところ大変ご苦労さまです」ではなく「一村さんは困ったもので、前から頼んでいた絵がまだなんです」という苦情だったとか。ひとの悲しみに寄り添う菩薩行も、三界の大導師たる良識も品位もないのだろうか。

その福田師も今はおそらく高齢か黄泉の人になっているだろう。そういう人を名指しで批判することは決して良しとはしないが、この件は私が約40年我慢を重ねて黙ってきた問題。当山にとっては不名誉な不祥事である。ある意味、島の外の人は疎外する離島独特の閉鎖性なのか、同じような非礼を、こちらは事前に礼を尽くして一村旧跡の写真撮影の許可を取っておいた「奄美和光園」(ハンセン病国立療養所)でも(職員の無愛想と緩慢な対応で)経験した。